船江恒平七段杯 稲美野将棋大会 11/16(日)

日 時 令和7(2025)年11月16日(日)9:30~ 場 所 稲美町立コミュニティセンター 参加費 小学生1,000円 大人2,000円 中高生、女性、シニア(70以上)1,500円 20251116hunaehai ■船江恒平(高58回)略歴 船江恒平(ふなえ こうへい1987年4月27日...

第37回清流会稲美支部総会

日時 令和7(2025)年7月6日(日)午前10時~ 場所 稲美町立コミュニティセンターホール(稲美町役場新館4階) 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000000898.html 10:00 総会 11:00 講演会 ...

第35回清流会稲美支部総会

日時 令和5(2023)年7月2日(日)午前10時~ 場所 稲美町立コミュニティセンターホール(稲美町役場新館4階) 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000000898.html 10:00 総会 11:00 講演会 ...

第34回清流会稲美支部総会

日時 令和4(2022)年7月3日(日)場所 稲美町コミセンホール第1部開会のことば校歌斉唱支部長挨拶 西川征志郎来賓祝辞 清流会本部・副会長 岡山 幸義 様 加古川東高・校長 志摩 直樹 先生 加古川東高・教頭 菊川 泰 先生来賓紹介 ...

【お知らせ】第31回清流会稲美支部総会について

清流会稲美支部の皆様こんにちは。 今回は毎年年一回開催されます清流会稲美支部総会のお知らせです。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご参加よろしくお願い致します。 日時:平成31年7月7日(日)午前10時~ 場所:稲美町立コミュニティーセンター(...

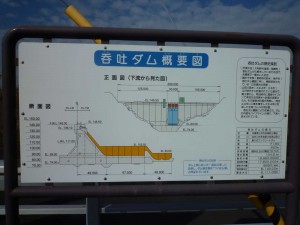

清流会稲美支部 第6回ウォーキング 新聞の父、ジョセフ・ヒコの故地から海沿いの公園へ (播磨町)

稲美支部のウォーキングも6回目となる。 期待通り、平成30年11月23日(祝)は好天に恵まれた。 簡単な打ち合わせの後、稲美町を出発した車は、一路、播磨町役場に向かい、現地集合したグループと合流した。 まず、地図で本日のコースを説明。庁舎前で菊の...

清流会稲美支部ウォーキング 「東播磨の歴史を訪ねて(第6回)」 参加者募集!

東播磨、とりわけ加印地区は印南野という名で風土記・万葉集の時代から風光明媚な場所として知られています。 せっかくその地に生まれ育ったのだから身近にある史跡や風景に親しもうと、6年前の秋、清流会稲美支部では播州葡萄園跡・葡萄園池・井澤本家等...

【お知らせ】第30回清流会稲美支部総会について

清流会稲美支部の皆様こんにちは。 今回は毎年年一回開催されます清流会稲美支部総会のお知らせです。 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご参加よろしくお願い致します。 日時:平成30年7月1日(日)午前10時~ 場所:稲美町立コミュニティーセンター(...

清流会稲美支部 第5回ウォーキング 日本三奇「石の宝殿」から宮本武蔵生誕の地へ(高砂市)

稲美支部のウォーキングも5回目となる。 平成29年11月23日(祝)は期待通り、好天に恵まれた。風もほとんどなく、昨年の厳しい天候と大違いである。 稲美町を出発した車は、県立加古川医療センターランプから東播磨自動車道に入り、加古川中央JCTを経て国...

清流会稲美支部ウォーキング 「東播磨の歴史を訪ねて(第5回)」 参加者募集!

東播磨、とりわけ加印地区は印南野という名で風土記・万葉集の時代から風光明媚な場所として知られています。 せっかくその地に生まれ育ったのだから身近にある史跡や風景に親しもうと、四年前の秋、清流会稲美支部では 播州葡萄園跡・葡萄園池・井澤本家...

集え、いなみの空の下に

若い卒業生 大歓迎です

いざ見よ、行く手輝く日の柱

光はつねに東より

ああ我等加古川東高校

ああ我等加古川東高校

いざ聞け、加古の水ゆく瀬々の音

光はつねに東より

ああ我等加古川東高校

ああ我等加古川東高校